フレンズ本町で今まで行われたイベントレポートです。

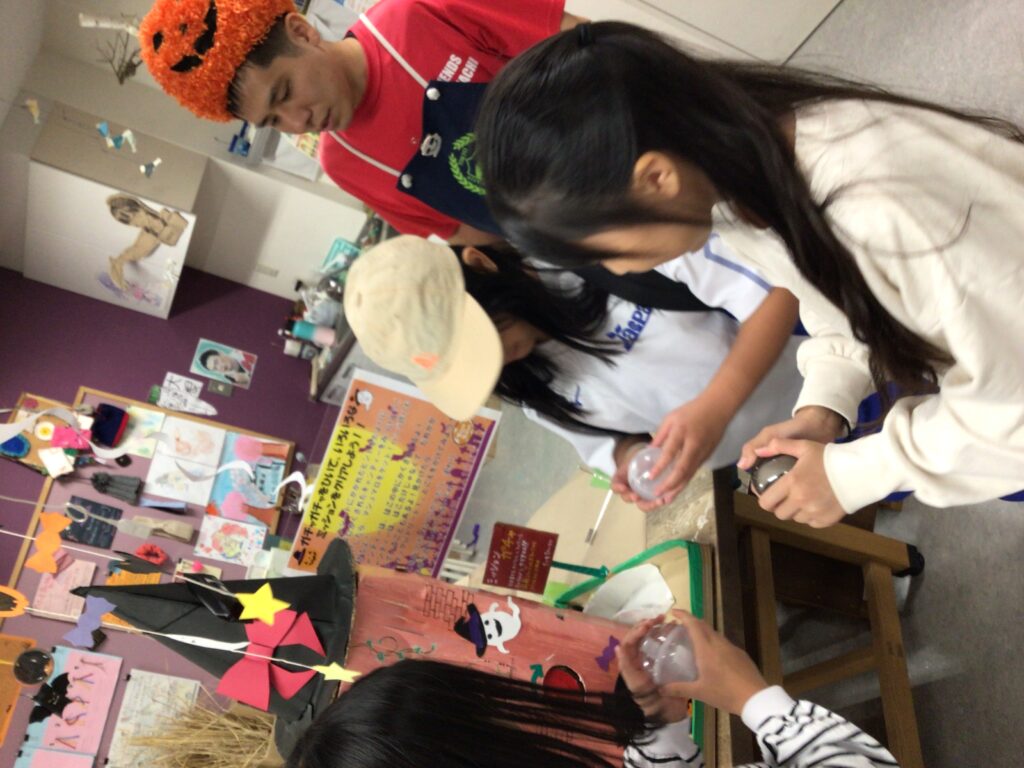

令和7年10月22日「ハンドクラフト~ガチャdeハロウィン~」

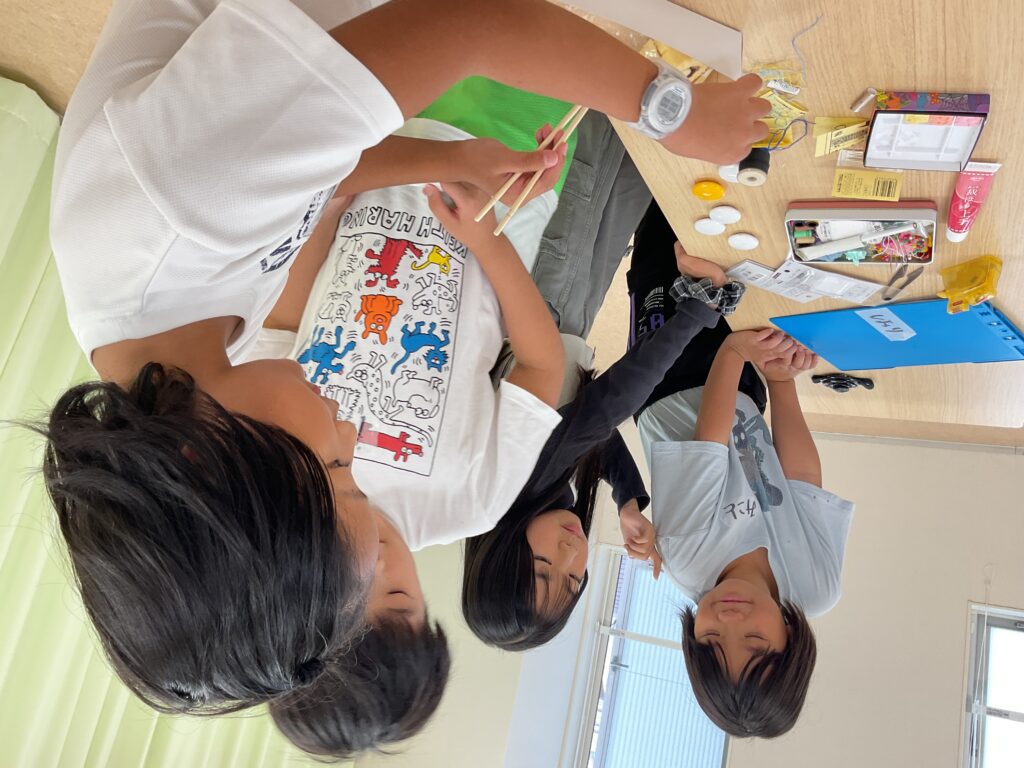

ガチャガチャをひいて様々なミッションにチャレンジするガチャdeハロウィン。ハロウィン仕様となったガチャガチャを見て、「なにこれやってみたい!」「どうやるの?」と興味を持った子がたくさん参加してくれました。

コインの代わりのおはじきをガチャガチャに入れてハンドルを回すと、カプセルをゲット!どんなミッションなのか、ドキドキしながら開封を楽しみました。

ミッションは全部で60個!館内のどこかに隠されたキャンディーを見つけるため、ミッションシートに書かれたヒントを頼りに館内を探索します!

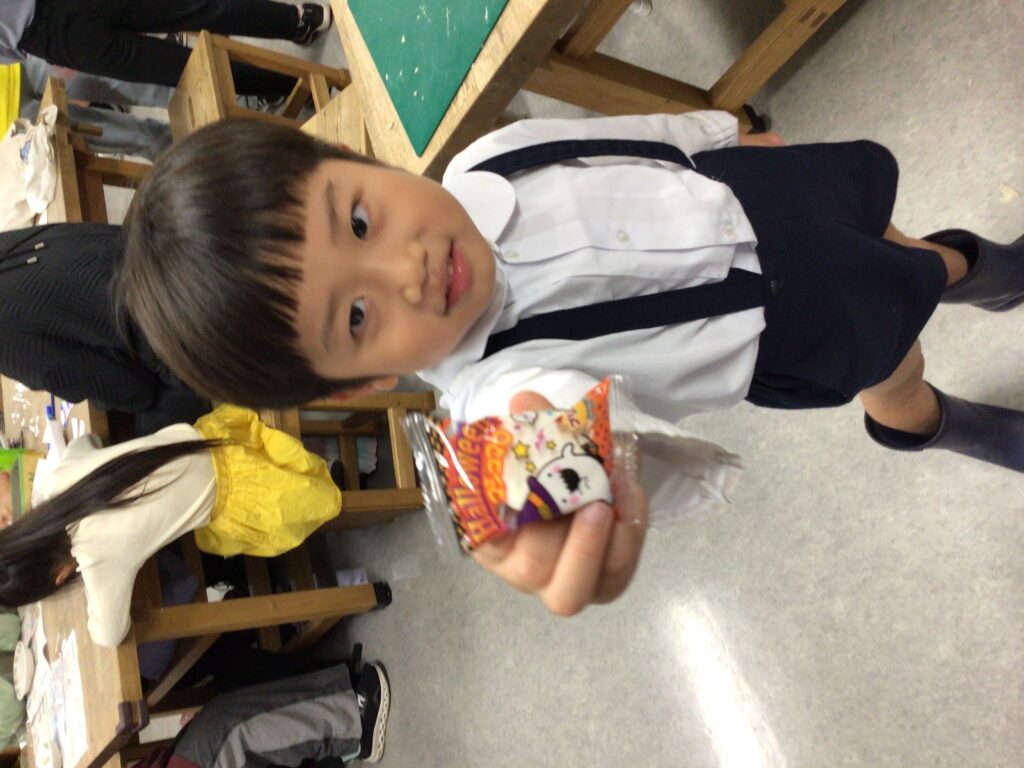

ミッションによってはスタッフに「トリックオアトリート!」と声をかけ、ジャンケン勝負になることも・・!

ミッションをクリアした子には、マシュマロのプレゼントとおばけやかぼちゃのバッジづくりをしました!

いつもとは違った、ミッションチャレンジやハロウィン工作、楽しんでくれたかな?

たくさんのご参加、ありがとうございました!

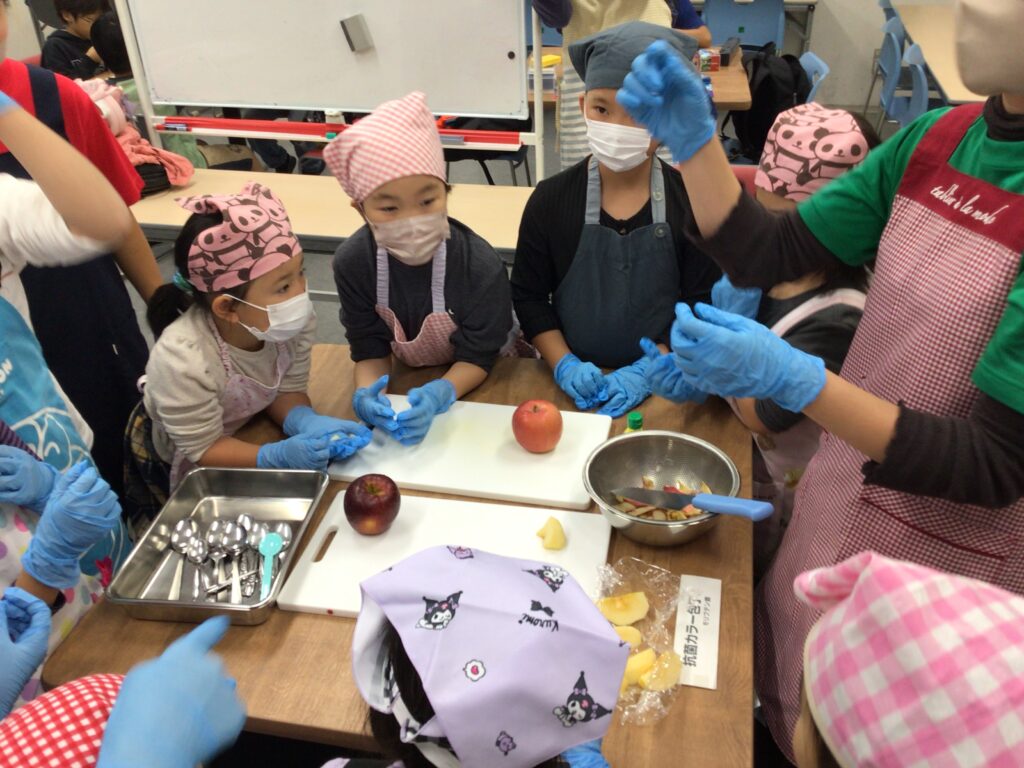

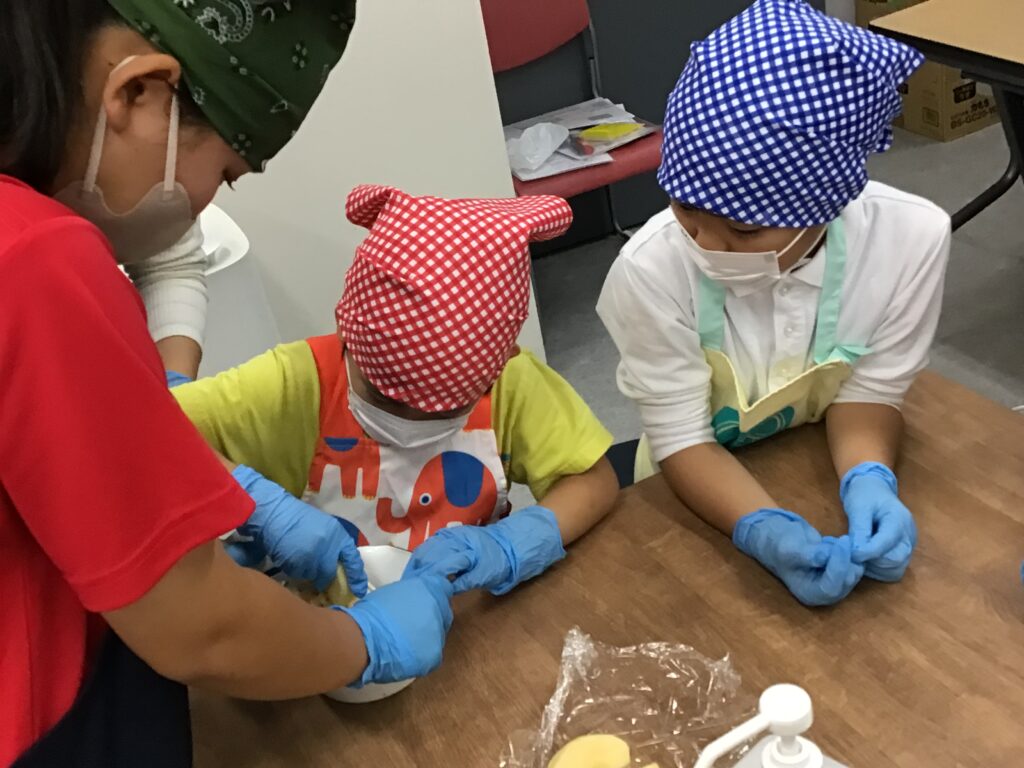

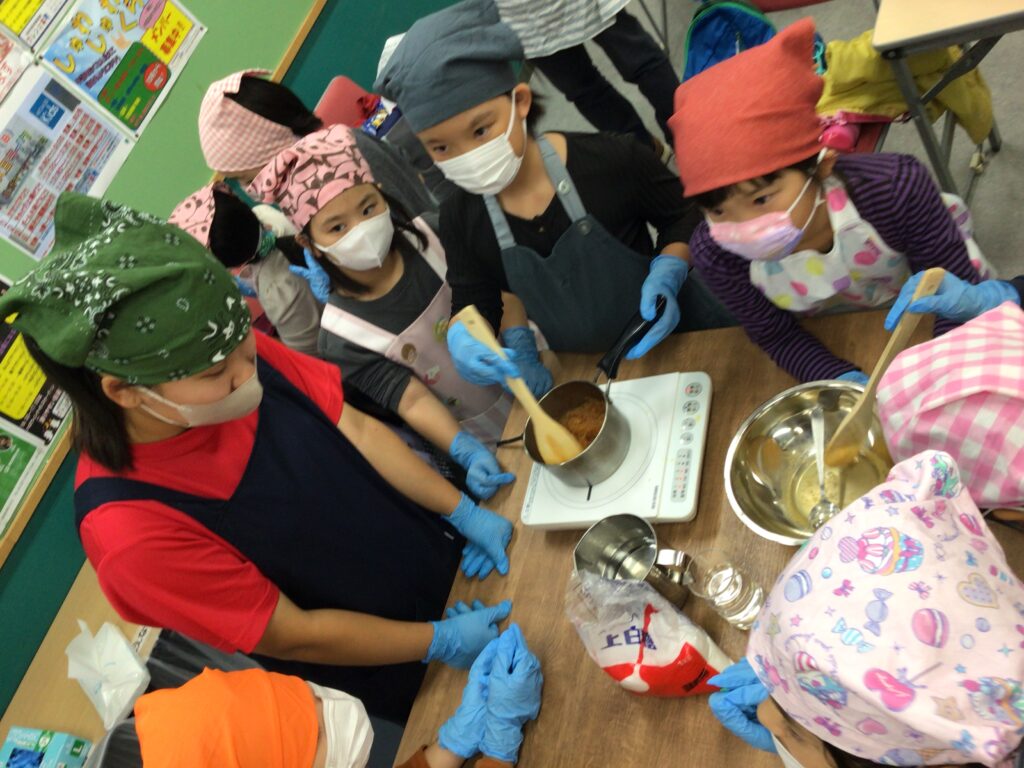

令和7年10月21日「みどりのじかん~りんごジャムづくり~」

「りんごは食べられないけど、ジャムづくりをやってみたい」とリクエストがあったので、植物の持つ「ペクチン」の働きにふれながら3種類のジャムづくり実験を楽しみました☆

ご存じ、ジャムのとろみの正体は一部の果物が持つ「ペクチン」です。

はじめにみんなに問いかけると「砂糖が入ってるから」「ゼラチンが入ってるんだよ!」など答えてくれました。ジャムのとろみについて考えたことがなかったようで、「へぇ~」と感心した様子でした。

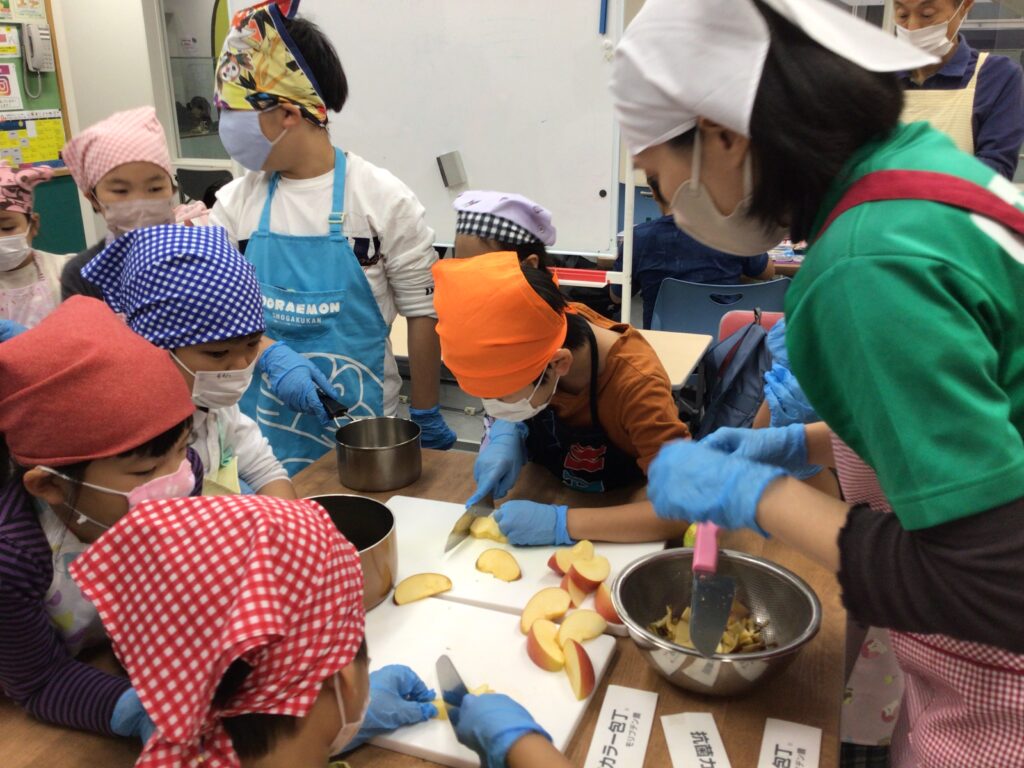

使うりんごは、ジャムやパイに人気で酸味のしっかりした「紅玉」2玉と、甘くジューシーな「秋映」1玉です。

紅玉は2つともすりおろし、片方は皮つきでレモン汁と砂糖を加えました。

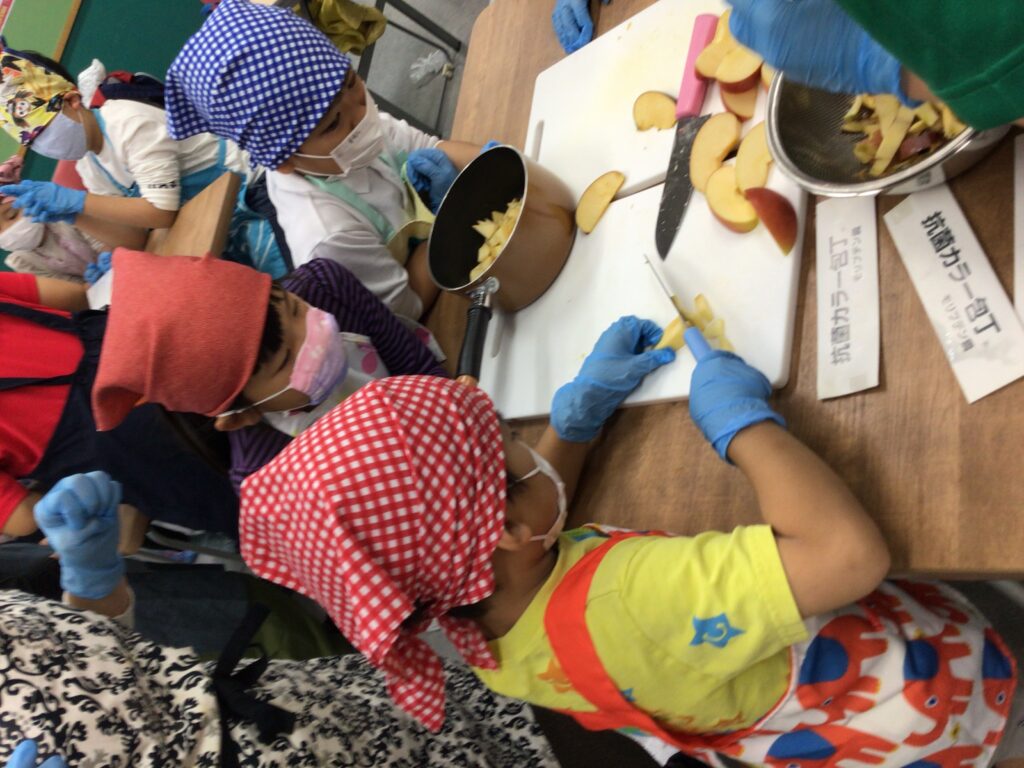

秋映は包丁で薄くスライスし、レモン汁と砂糖を加えました。

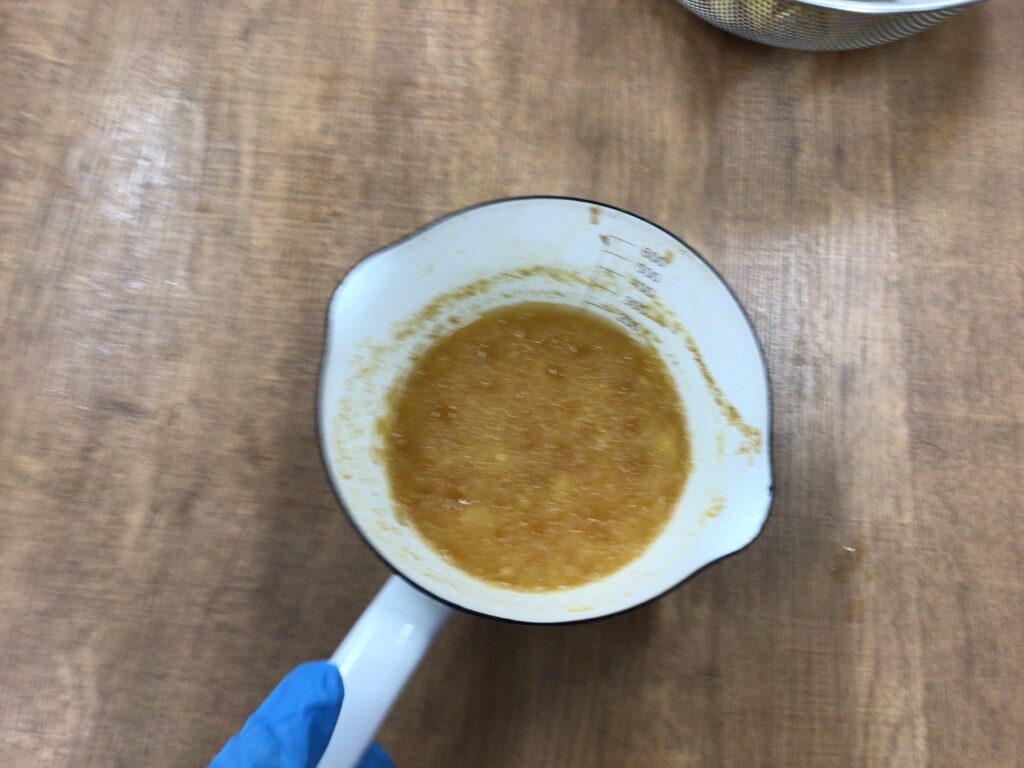

果たして仕上がりやお味にはどのような違いが出るのでしょうか…!?

楽しみにしながらジャムづくりスタート!

包丁とおろし器は全員、とても丁寧な手つきで上手に使うことができました。

初めて使う人は緊張した様子でしたが、すりおろしたり切る感触が楽しかったそうです。すりおろし器の危ないところもお勉強したので、お家でも大根おろしなどを作れますね♪

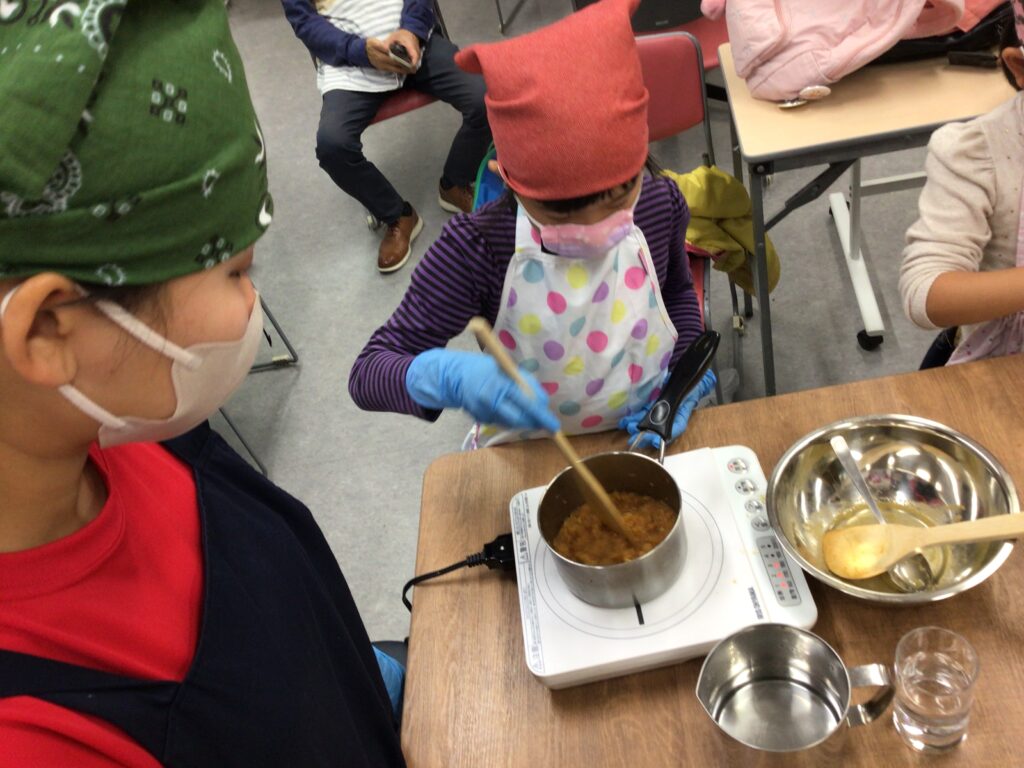

鍋のりんごの面倒もみんなでかわるがわるみました。

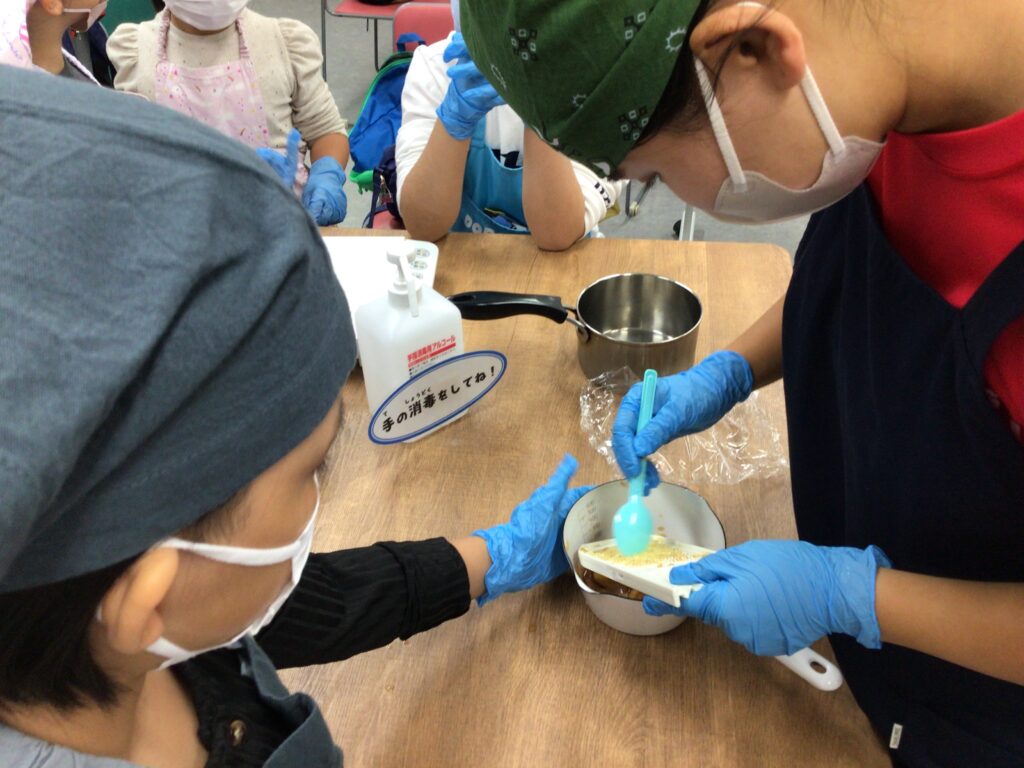

途中の「灰汁(あく)」取りもこどもたちにとってはイベントの一つ!

「あくって何?」「どうして取るの?」「あく食べてみたい!」「私もあく取ってみたい」とみんな興味深々で集まってきました。あく舐め体験に次々とスプーンが差し出されるシーンもありました。

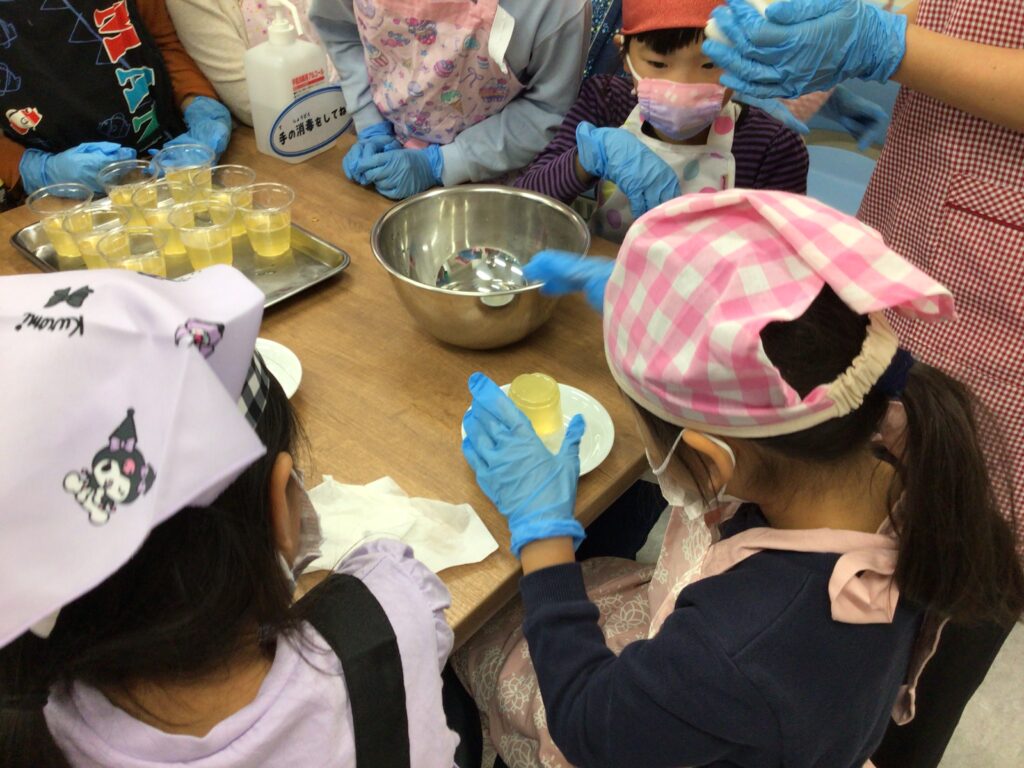

おまけの「梅ジュースの梅ゼリー」は、冷やし固めたカップを一瞬温めて中身を取り出す作業を「自分でやりたい!」と楽しんでいました。

結果、、りんごジャムのお味は「どれもおいしい!!」でした☆

中でも皮ごとすりおろした赤茶色の紅玉ジャムが一番おいしいという人が多かったですね。梅ゼリーは少し酸味が気になるというお子さんもいました。

とろみにはペクチンの有無と糖度と酸度と温度がポイントでしたね。

みなさんもお家の方と一緒においしく実験してみてくださいね!

「来週の五平餅が楽しみでしょうがない」と次回への期待も膨らむこどもたち。

今回も楽しみにご参加をいただきありがとうございました。

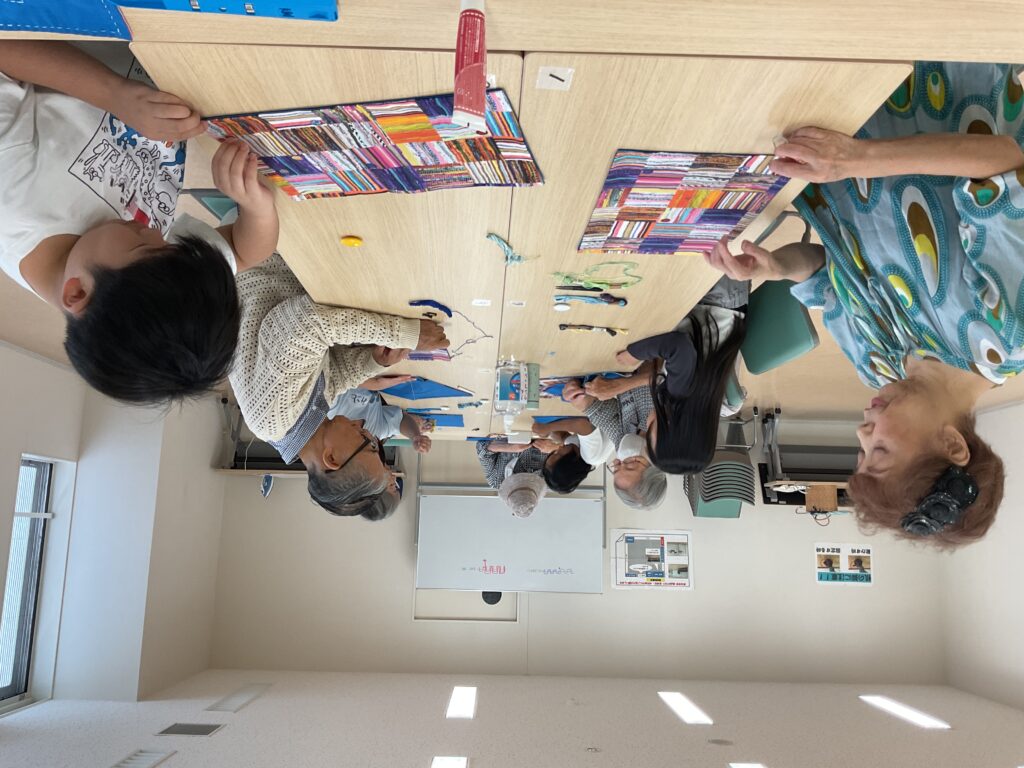

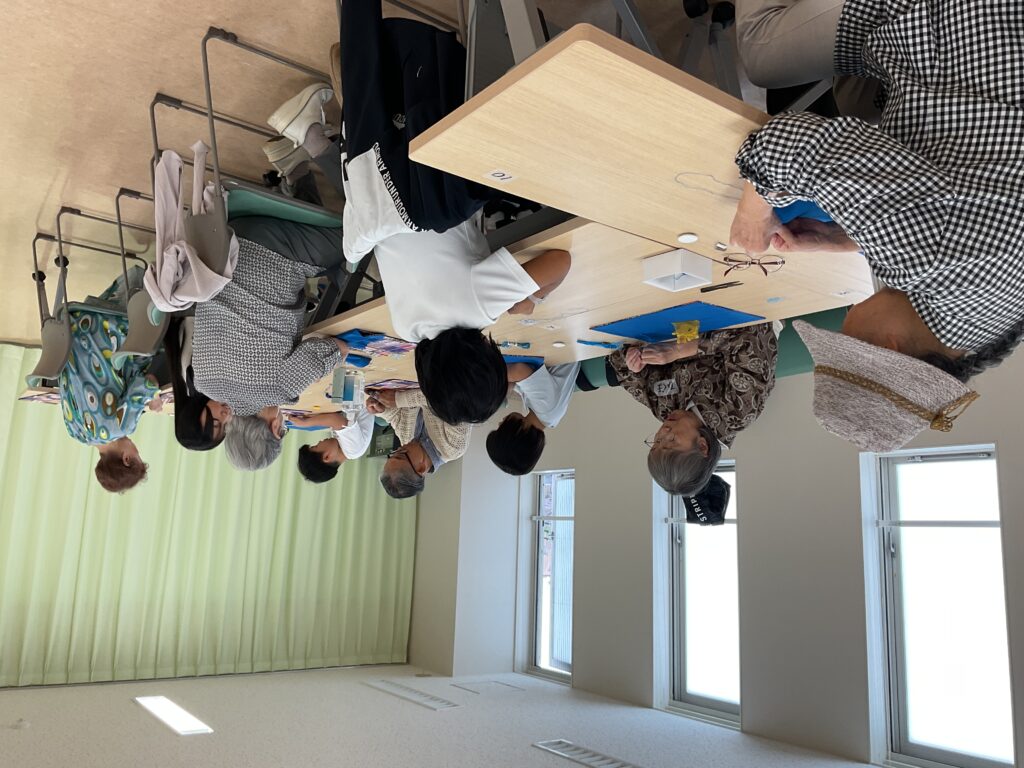

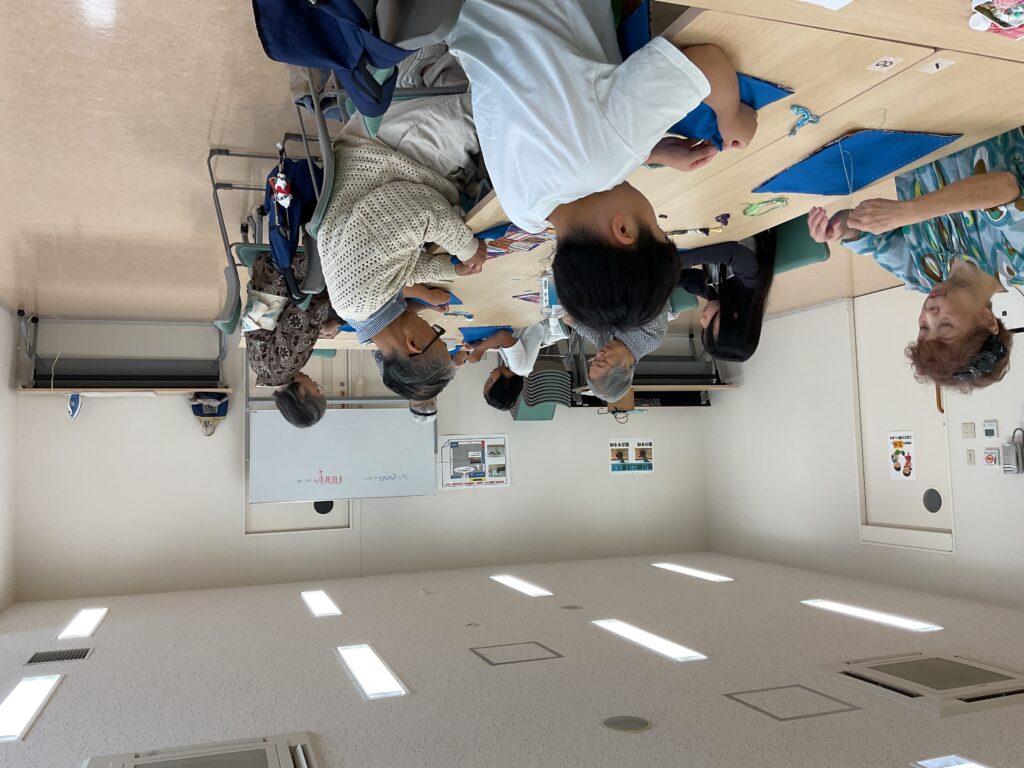

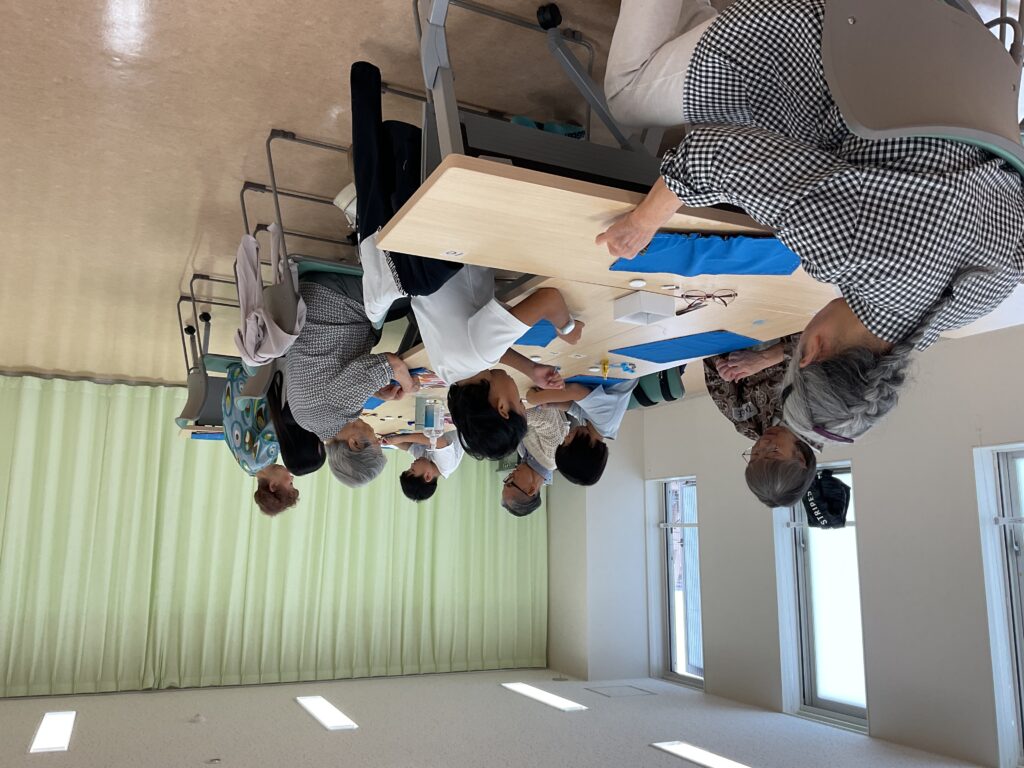

令和7年10月12日「フレンズサロン」

日頃ふれあう事の少ない地域交流センター本町ご利用のシニアの方達と、フレンズ本町のこども達が同じ時間を共有する場として、フレンズサロンを開催しました。今回で3回目となります。

今年は皆でリバーシブルのランチョンマットを作ります。無地の面にランニングステッチで好きなデザインのステッチをします。

針に糸が通らなかったり、どの色の糸を使おうか?どんなデザインにしようか?と悩みながら会話が弾みます。

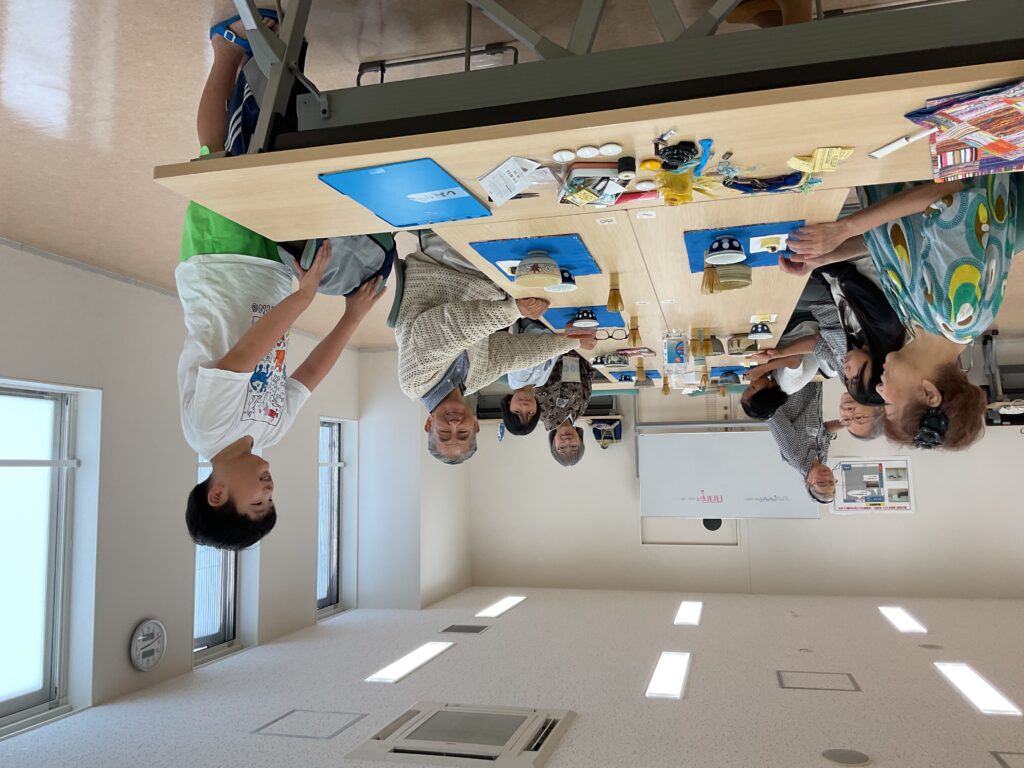

皆さん黙々と頑張っていました。出来上がった人や時間が足りなかった人も居ましたが、作業は終わりにしてお茶会となりました。今年も自分で点てた薄茶とお菓子でお茶会です。さっそく出来上がったランチョンマットの上で薄茶を点てた人も居ましたよ!

お茶をしながら自己紹介をしたり質問をしたり、お菓子の話をしたりして楽しい時間を過ごしました。シニアの方達からは「こんな楽しい時間を過ごせるとは思っていなかった」、「また是非こういう機会を作って欲しい」、「何年かぶりで針仕事をして楽しかった」とのお声を頂きました。素敵な交流になりました。

残ったお菓子はこども達がジャンケン大会で分け合いました。最後は皆で作ったランチョンマットを持って「ハイチーズ!」の記念撮影で終わりました。

令和7年10月7日「みどりのじかん~食べられる植物図鑑づくり~」

令和7年5月20日「みどりのじかん~じぶんだけのフレンズ植物図鑑づくり~」

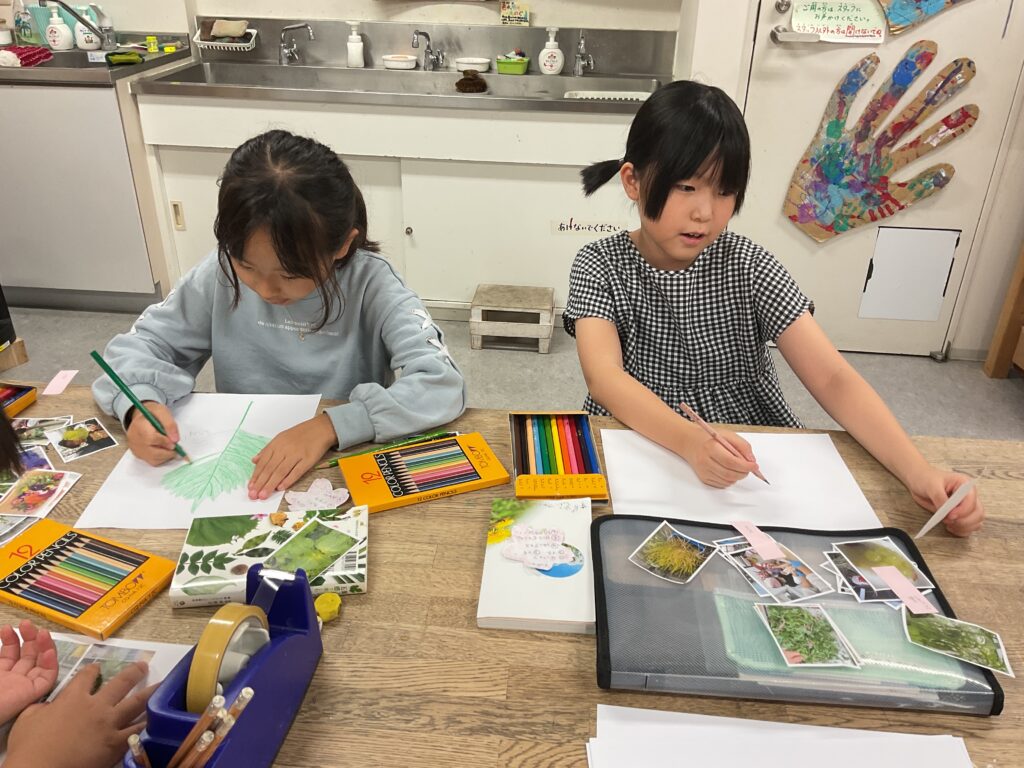

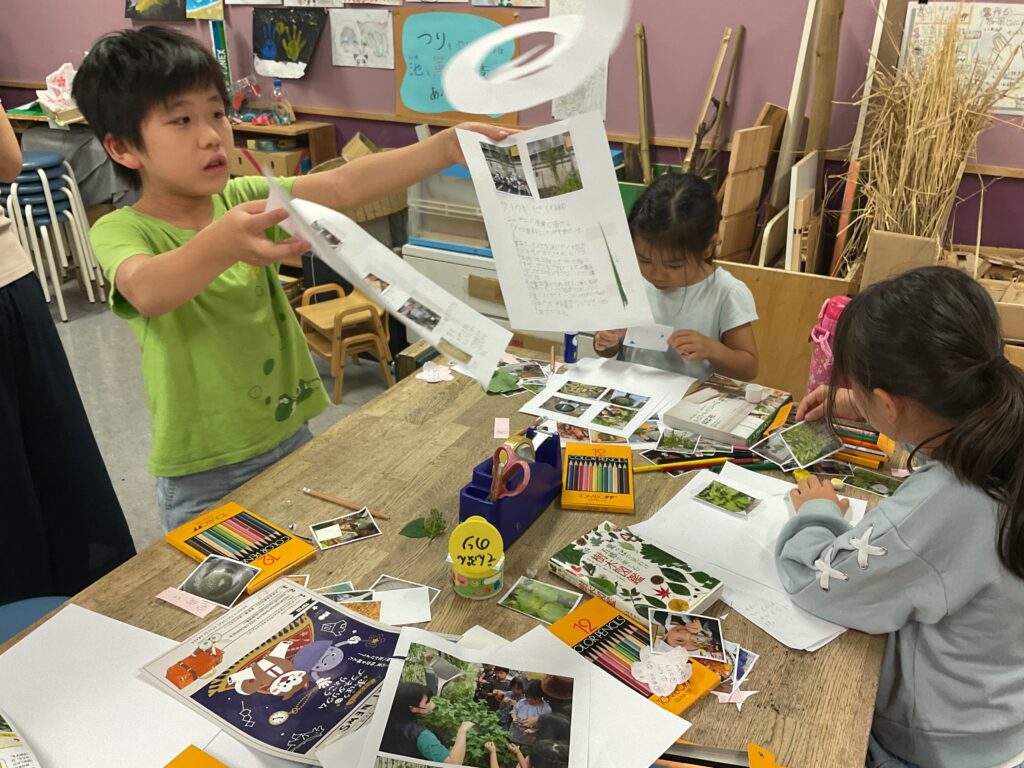

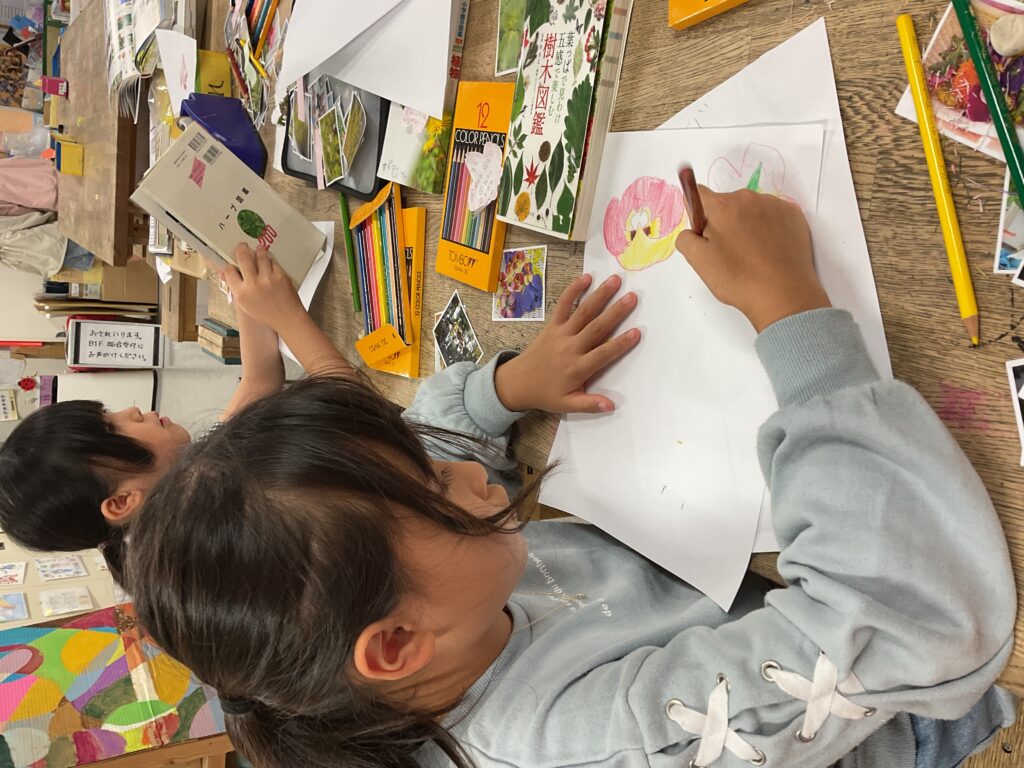

のときに、「食べられる植物図鑑も作りたい~」という声にみんなが賛同して、分担を決めて臨んだ今回。

みどりのじかんで親しんできた植物たちを、基本データだけでなく、「食べる」という視点で、これまで子どもたちがしてきた体験から知ったことなども紹介した面白い資料ができていました!

1人5種類くらいずつ担当していますが、まだ収穫までできていない植物もあるので、完成は第2回(日程未定)に持ち越しです。

写真を見ながら絵で植物を紹介する図鑑にした人、葉っぱスタンプに挑戦した人、食べるまでの加工工程を紹介した人、おすすめのお料理を紹介した人、十人十色です。1つの種類に改めてじっくりと向き合う時間になったようです。

最終的には、一人1冊の図鑑を作り、それをまとめたものをフレンズ本町の図書室に蔵書する目標ですので、お楽しみに☆

最後に暗くなった外で、5月に種まきをした芽の成長の様子も観察したり、シマトネリコの枝のハトの巣を見に行きました。「ナイトみどりのじかんもあったらいいな~」と子どもたち。楽しみが尽きませんね♪

11月3日のフレンズフェスティバルが目前となってきたので、準備も少しずつ進めていきましょう!

ご参加いただき、ありがとうございました。

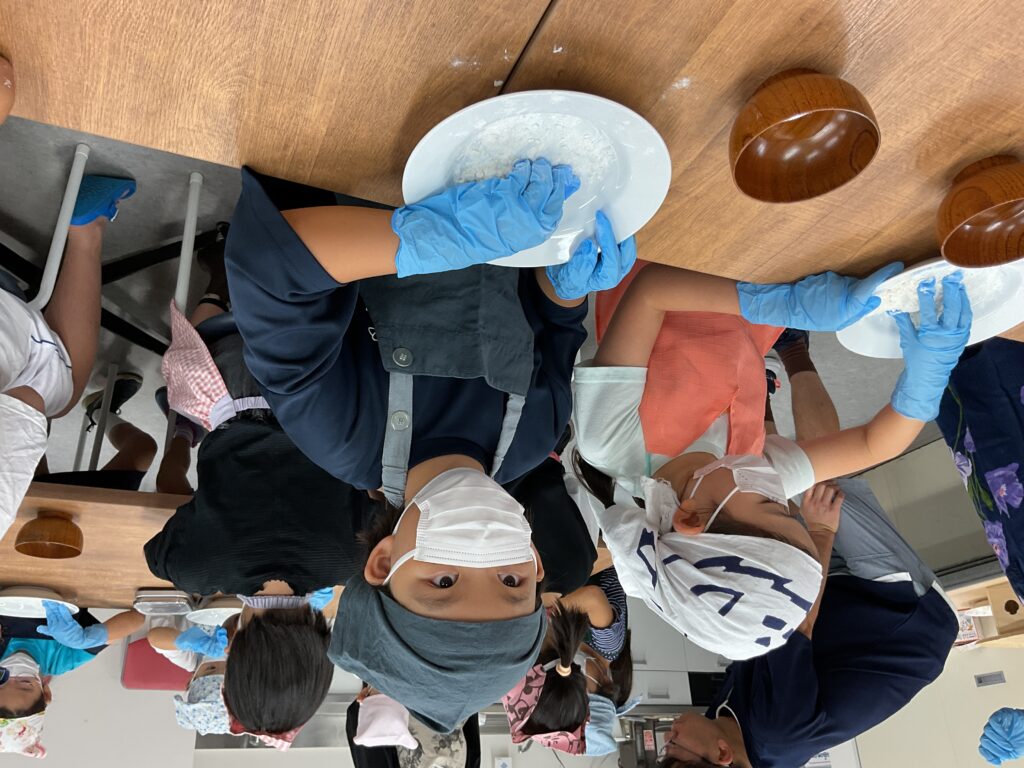

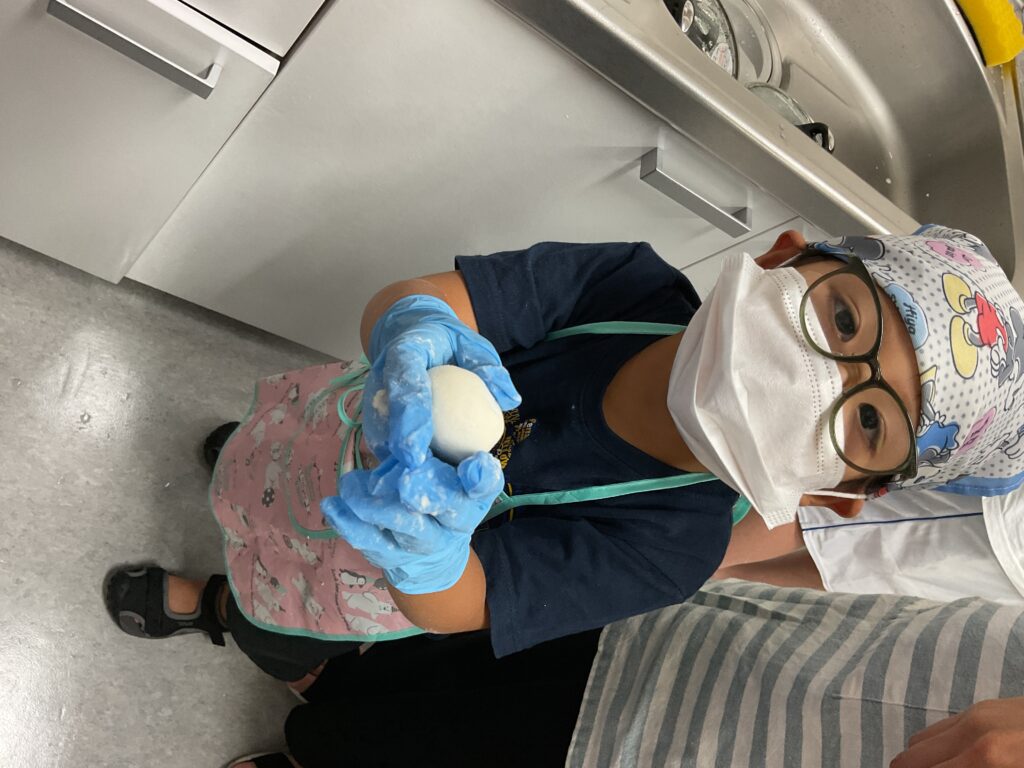

令和7年10月5日「フレンズクッキング~月見だんご~」

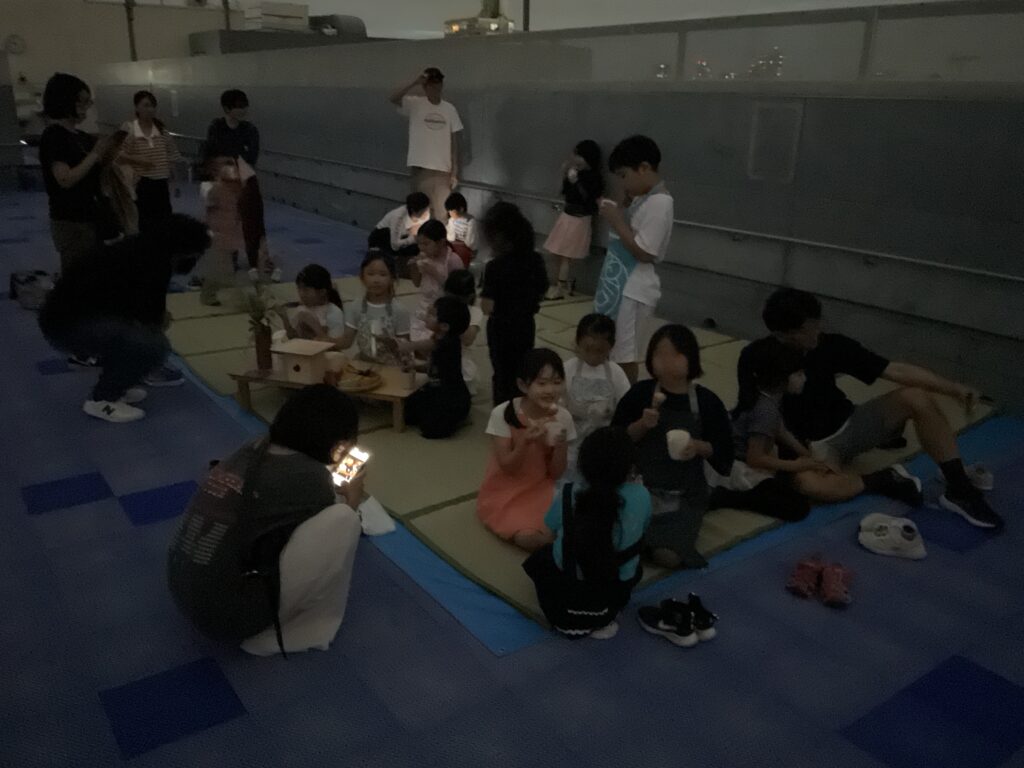

十五夜の1日前の日没80分前。今年はあいにくの曇り空です。

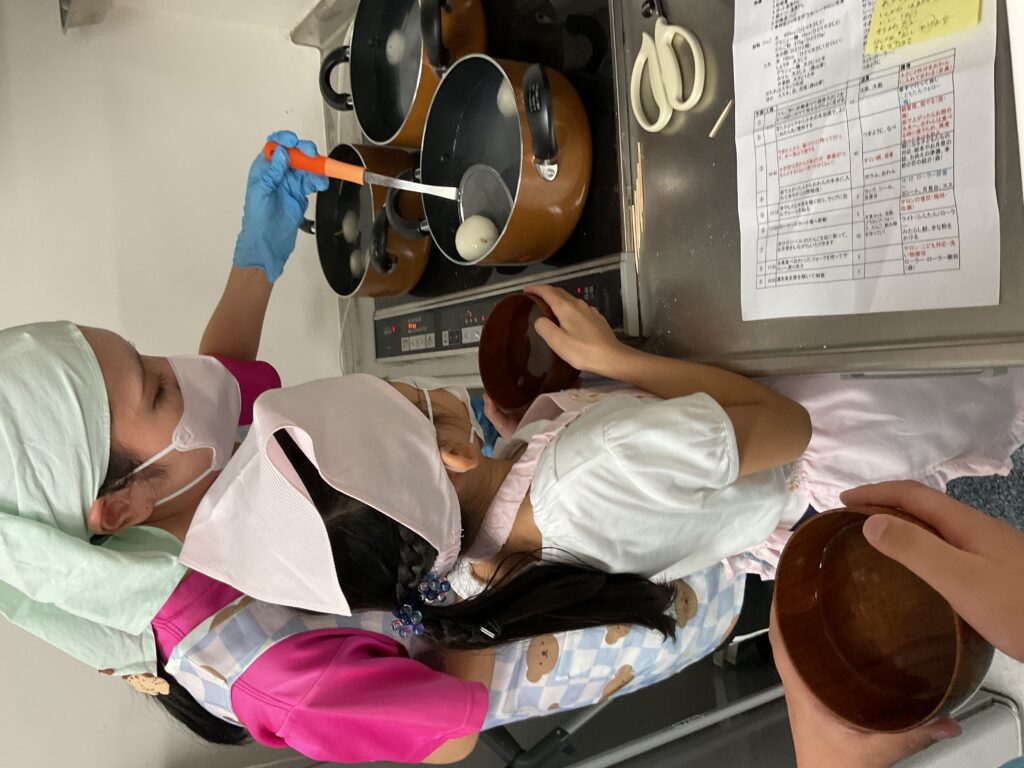

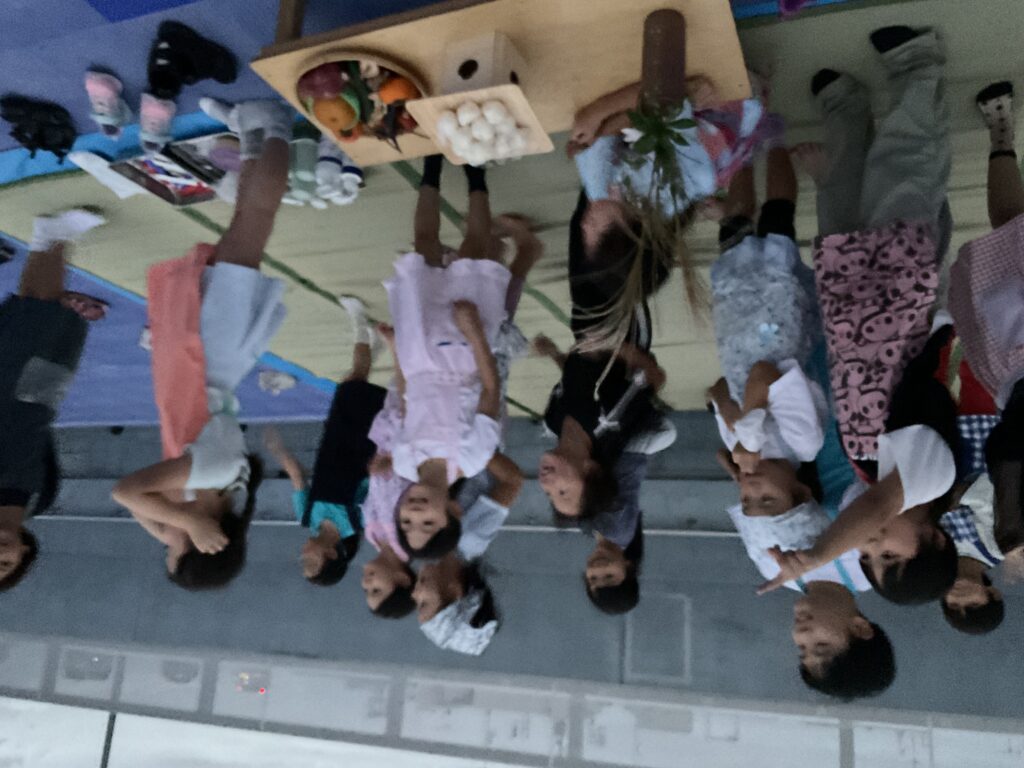

「お月さま見えるといいな」「お月見できるといいな」と祈りながら、丁寧におだんごをつくりました。水加減が難しくてやわらかくなってしまった人も、まわりのお友達と協力をして無事に丸いおだんごになりました。

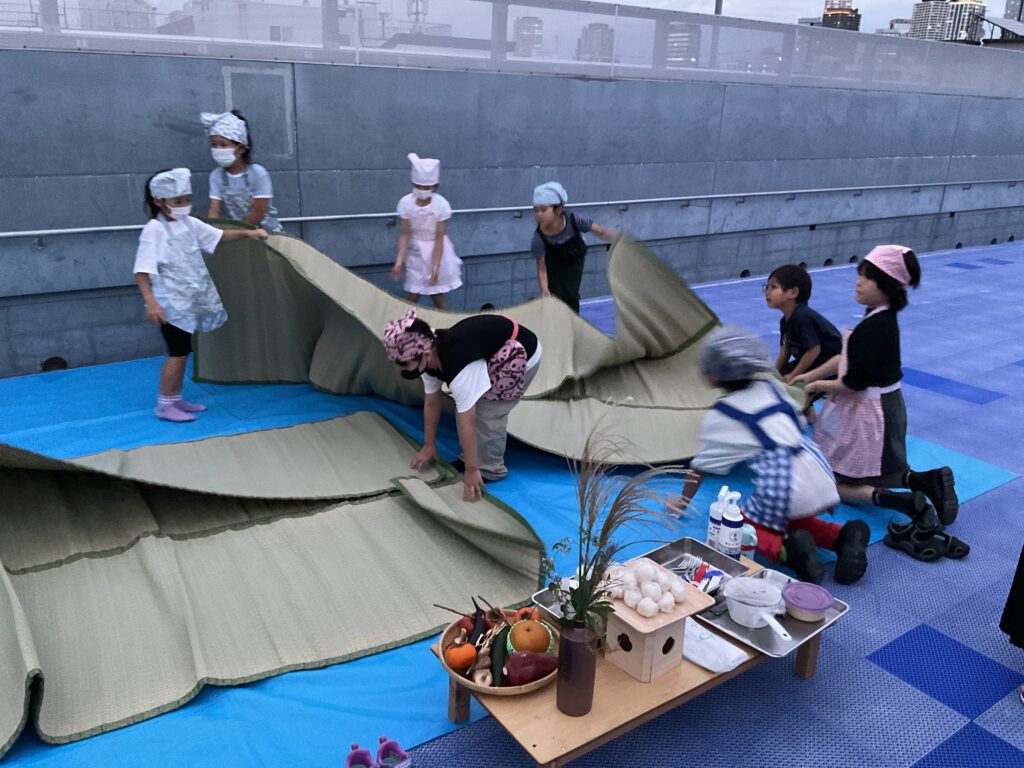

茹でている間は、お供えものの季節の果物やきのこ、フレンズで収穫した野菜、そして、野山で月を眺める代わりのススキや季節の花々を見て、名前や旬を言い当てました。そしてみんなで計算してお団子をきれいに積み重ねて、準備は万端!もう日没時刻です。

荷物を分担して屋上に上がると、分厚い雲が…!

でもみんなでござを敷いてお月見の準備を済ませると、「あれ!そうだよね!?」とだれかが月に気が付きました。

みんなお月さまが見れて大喜び!!

開催時間中に奇跡的に2回、雲の切れ目にお月さまを見ることができました。

自分で作って、お月さまの明かりを浴びたおだんご。

「めちゃめちゃおいしい!」と、きな粉やみたらしをなんどもおかわりしながら楽しく大満足の様子です。

だんごを乗せる「三方」の説明も聞いて、実りに感謝しながら大事に味わっていただきました。

今年もなんとか天候に恵まれて、楽しくお月見ができて良かったですね。

たくさんのお申込みとご参加をいただき、ありがとうございました。

令和7年9月30日「みどりのじかん~㏌代々木公園~」

夕方4時から日が暮れるまで、こどもたちもお家の方も、草花や昆虫、キノコやドングリたちとの出会いを思いっきり楽しみました!

一番に出迎えてくれたのは大きなジョロウグモの巣!恐る恐る触ると「意外と丈夫だね」と気が付いていました。

数歩歩く度に、ヘビイチゴやミツバ、カワラタケの仲間の生えた枝、株立ちのキノコ、輪になって生えるキノコ、サルノコシカケ、朽ち木、ショウリョウバッタ、エンマコオロギ、芋虫の死骸、カラスウリの葉、ヒル、四葉のカタバミ、ミズキの葉と実、スズメノカタビラ、タマムシの羽などなど、みんな次々に面白いものを見つけては知らせ合い、触ったり嗅いだりして進みました。

「三つ葉どれ!?いっぱい生えてる!」

「朽ち木すごいふわふわしてる!これが砕けたのが地面にたくさんあるこれ?」

「これなに?」

「茎の勝負だれかやろう!」

「みてみてあそこにもキノコ!」

と、興奮しどおしでした。

ときおり、草の茎の勝ち残り対決やマテバシイ飛行機飛ばし、葉っぱ笛などもして遊びました。そよぐ草波に「きれい~、写真撮って!」と記念撮影をしたり、大きな切り株に上ったり枝を拾って杖にしたり、「ドングリクッキー♪」とたくさんのマテバシイを拾い、木のウロ、松ぼっくり、ヤブツバキの実、謎の貝殻、固く植物が生えない地面やモグラの巣?、コナラの木、マテバシイのひこばえ更新など、目に見えるものすべてが面白いものばかりで、あっという間に暗くなってしまいました。

暗い林の中を少しドキドキしながらみんなで進み、終点の休憩所ではライトを灯しながらドングリゴマを作って遊びました。一時捕まえた生き物たちを「元気でいきるんだよ」と帰していました。

キノコ探しも生き物探しも葉っぱあそびもこどもたちからのリクエストです。

最後に「楽しかった~!!」とそれぞれが楽しかったことを聞かせてくれました。

「自分が子どもの頃にした体験をこどもたちにもさせたかった。できてよかった」という保護者の皆さんの気持ちとご協力が詰まった今回の㏌代々木公園。

素晴らしい出会いと体験に満ちたものでした。

私たちスタッフもそのじかんを楽しみ、お手伝いができたことがうれしかったです!

ご参加いただきありがとうございました。

令和7年9月27日「ハンドクラフト~光るちょうちんをつくろう!」

お祭りの時期になると見かけるたくさんの提灯。

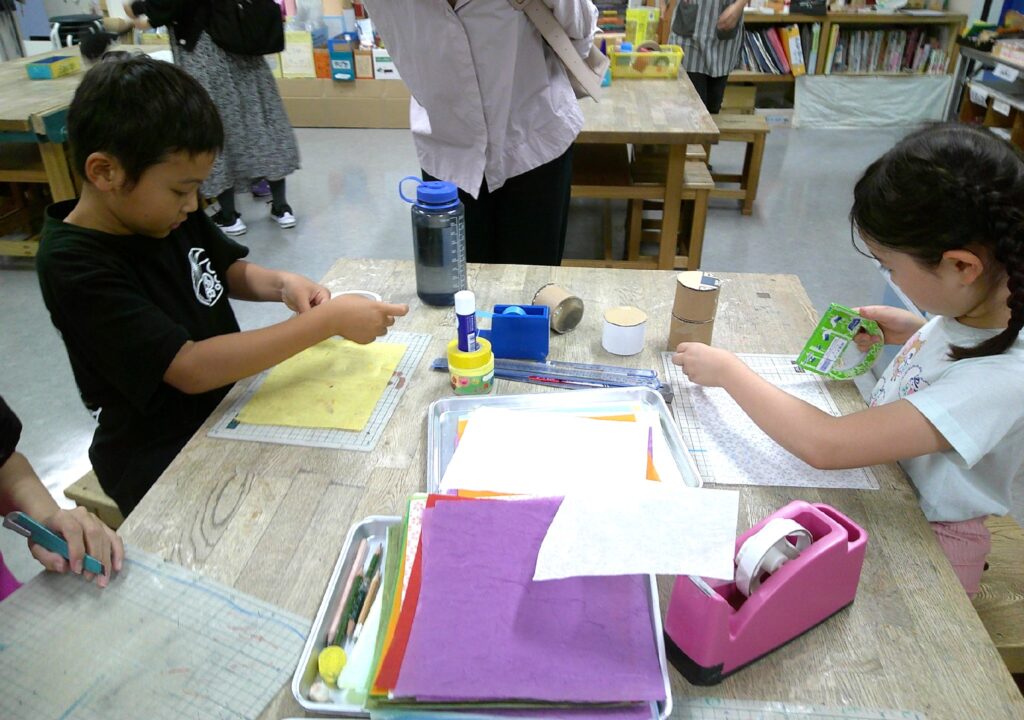

和紙と豆電球を組み合わせて、暗闇の中でも光る提灯をつくりました!

最初は、提灯の軸となる中心部分から。

普通の紙ではなく、様々な模様の「和紙」の中からお気に入りを選んで筒にします。薄く透き通った紙質や模様がたくさんあるので、目や触感でも楽しめます。

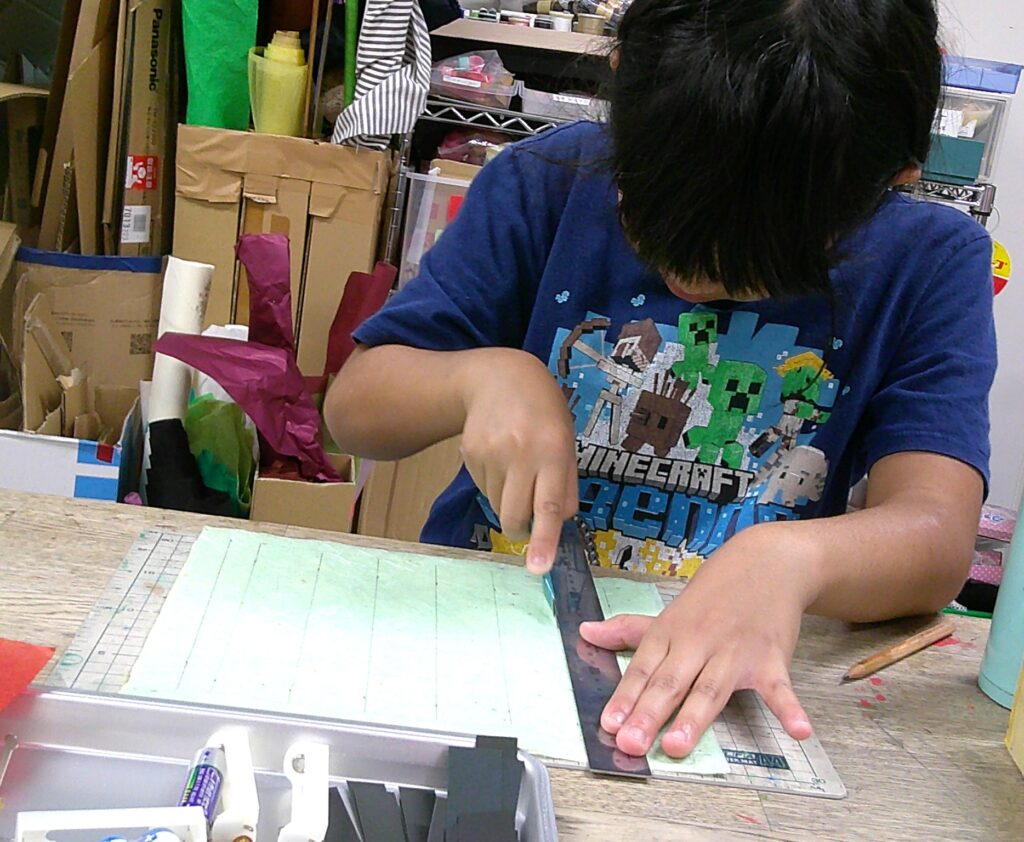

次にカッターと定規を使って、提灯の外側を作っていきました。初めは和紙の柔らかさや質感に戸惑いながらも、何度も切っていくうちに上手に切ることができました。定規で図った直線引きや、両面テープを使う等、細かい作業の連続でしたが、大事な工程なので、一つずつ丁寧に仕上げていきました。

これまで作ったパーツをつなげていくと、色々な和紙が重なってキレイなグラデーションの提灯に!このままでもキレイですが、ここに一工夫を加えます。

電池ソケットと豆電球の導線をつなぎ合わせて、スイッチオン!

スイッチをオン、オフする度に光る電球に「光ってる!」「きれい!」と声をあげて楽しんでいました。

豆電球と提灯を合体させると、暗闇でもピカピカと光る提灯に!

実際に部屋を暗くして、部屋の中を提灯を持って歩いてみました。これで、夜道も安心ですね!

ご参加いただきありがとうございました。

新着イベントレポート

月別イベントレポート

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年4月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月